蟬聲,是夏日最細密的經文。它不談真理,卻日夜誦持,將一生的氣力盡數化為聲音。聽得久了,我心裡忽然懂得:布施並非只是財物或語言,而是像蟬這樣,將生命無餘地交付給時節,不求誰懂,也不問果報。

我靜坐時,呼吸在胸腹間起伏,宛如潮水。入息是來,出息是去,長短自知,不假分別。心本散亂,如馬奔突,卻因繫於息而安住。此時才明白,持戒並非外在的條條框框,而是將心馳騁之馬,繫於一根纖細的韁繩,使它不墮於險境。

世間常有逆境。有人輕語中帶刀鋒,有事如亂石投湖。若我執著,必起波濤;若我靜觀,則只是聲與影的過客。這才知,忍辱不是壓抑,而是看清——石子落下,本就隨水沉寂,並無損於湖的澄明。

燈火最怕風。若無人添油,焰便搖曳。修行亦然,不在於一時的明亮,而在於無盡的持續。清晨誦偈,夜半觀心,不為功德簿上的數字,只為在黑暗裡還有一點火。這是精進,是蟬聲不倦、是燈焰不息。

當心息一體,觀察不再間斷,喜樂起落如雲,哀愁生滅如影。心不逐境,境亦不縛心。這就是禪定,不是閉目築城,而是空谷應聲,萬事萬物皆能如實現前,卻不再纏縛。

終於,有一刻,蟬聲止息,燈焰自滅。世界仍在,但我心中,已不再尋找「誰在鳴?」「誰在照?」我看見,一切都因緣而生,一切都因緣而滅。於是執著的手鬆開了。這是般若,不是高談闊論,而是寂然中的洞見。

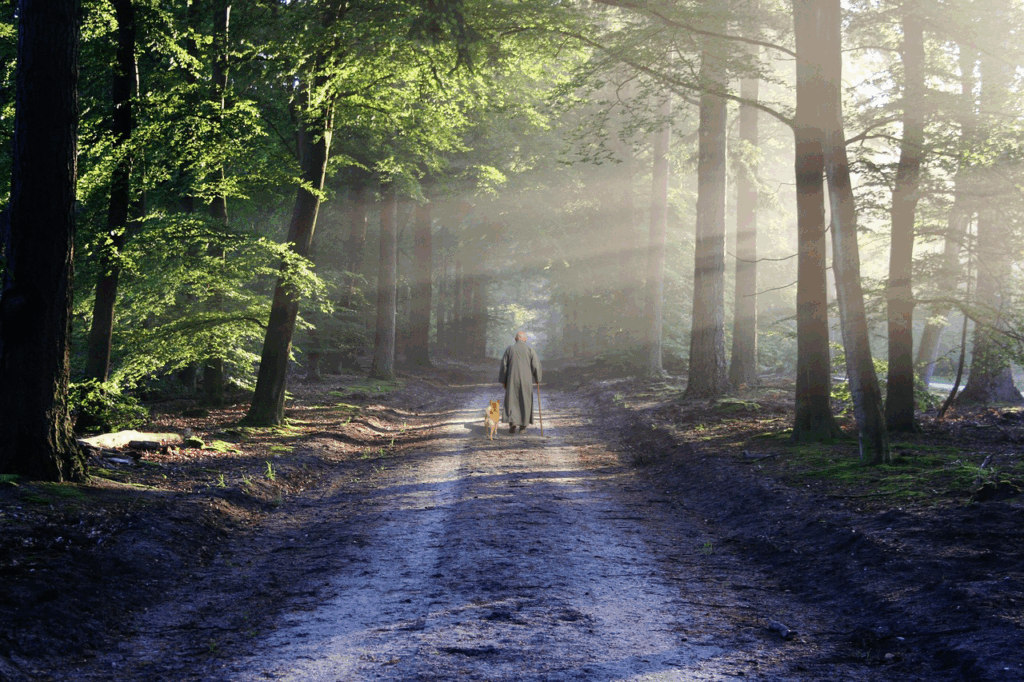

清蟬點燈,不為誰照路。只是因緣如是,聲自成經,光自為明。若問行者如何安身立命,我願答:

在布施裡不留痕,在持戒裡不生怖;

在忍辱裡如水,在精進裡如火;

在禪定裡如空,在般若裡如光。

如此,便是千古一息,一息之中,已含無盡。

案:

一、布施

《大智度論》:布施有三種──財施、法施、無畏施。菩薩行布施,為斷除慳貪,廣積福德,救濟眾生。

《瑜伽師地論》:菩薩布施時觀察「三輪清淨」,不住施者、受者與所施物,行布施而離我執。

二、持戒

《大智度論》:持戒能防非止惡,是菩薩道的基礎。若犯戒,則善法難成。

《瑜伽師地論》:菩薩戒非僅自守清淨,還重「攝善法」與「饒益有情」,持戒是為利他。

三、忍辱

《大智度論》:忍辱能對治瞋恚,分為「怨害忍」、「受苦忍」、「觀法忍」。

《瑜伽師地論》:菩薩見怨敵如幻,不生瞋恚。忍辱不是被動忍受,而是透過緣起智,觀一切境界空寂。

四、精進

《大智度論》:精進是勇猛修行,不懈怠,斷惡修善,勤修無量行。

《瑜伽師地論》:菩薩以大悲為本,精進為要,因為眾生無量,若無精進則誓願落空。

五、禪定

《大智度論》:禪定能令心不散亂,得無量三昧,是般若的基礎。

《瑜伽師地論》:菩薩修禪定,不為獨善安樂,而是為得「無分別智」以利益有情。

六、般若

《大智度論》:般若是六度之母,照見諸法空相,導引其餘五度成為波羅蜜。

《瑜伽師地論》:般若即無分別智,觀一切法空,而不落於斷滅,能正引導菩薩道。